郝章豹,男,2003年1月出生,河北邯郸人,晋中信息学院商务英语学院英语2204班(太行书院)学生。在大学,郝章豹圆了自己做视频的梦想。在信院的两年半时间,他从不会用相机、不懂任何拍摄手法的视频小白,一路努力,终于使自己的视频获赞160多万,坐拥近万名粉丝——他的流量密码从何而来呢?

我永远忘不了那个夜晚,2022年11月的一天。我把拍摄的夜跑结束视频发布后,就到卫生间洗漱。起初听到手机“叮叮当当”响个不停,我也没在意,心想可能就是一些朋友的点赞吧!没想到舍友突然冲了进来,扯着嗓子喊:“豹哥,你的视频火了!你快出来看看呀,我高中同学都艾特我了,说你拍的咱们学校这个荧光夜跑视频他们学校的都刷到了……”

荧光夜跑火了

我匆匆擦了把脸,脑袋似乎宕机了几秒,从卫生间冲出来时,心里还将信将疑:有这么夸张吗!

我飞奔到桌前拿起了手机。手机解锁的一瞬间,我看到了一长串刷不到头的点赞消息和评论!点开视频,好家伙,评论、点赞的消息一条接一条地往上蹦,再一看浏览量,居然突破了12万!

意外、激动、血压上涌……这感觉真上头!

翻看着一条条评论,我嘴角不自觉上扬:“别人家的大学,羡慕了!”“这是什么活动,这么炫!”……那一晚,我的粉丝量蹭蹭地往上长,一下子破了“百人大关”!

这次爆火的经历,对我来说意义非凡。高中时期,我就对拍摄视频很感兴趣。但苦于封闭式管理的环境,这个兴趣一直没能充分施展。在这个人人都是自媒体的时代,我有一个异想天开的想法,就是用自己拍的视频赚钱。

上大学来到晋中信息学院后,我开始把梦想付诸实践,想着从运营抖音号起步。但,我一不会用相机,二不懂拍摄手法,想运营账号根本就是天方夜谭。结果自然是“三无”——无人关注,没有主题,更别提流量。

直到学校的那场荧光夜跑活动。

定期组织荧光夜跑,是信院的传统。为了激励大家运动,这场活动有学分,也有奖品,再加上“荧光夜跑”本身的吸引力,我也兴奋地报了名。

天色将晚,数千名学生齐聚操场,五光十色的荧光棒在夜色中闪烁,色彩各异的荧光手环、恶魔角,仿佛点燃了每名参与者的热情。

看到同学们身着荧光装备,脸上洋溢着青春的笑容,兴奋地在跑道上奔跑,我被深深吸引了,心想:这不就是绝佳的拍摄素材吗?于是我迅速拿出手机,记录下了这充满活力的画面。

在我的画面中,随着“人潮”涌动,挥舞着荧光棒的密密麻麻的人群,就像是一条五颜六色的银河。拍完大场景,我又把镜头移向脸上有汗水、笑容也灿烂的热血青年,再拍一段。然后再跑到打卡点,和大家“咔嚓”几张合照……我一路跑,一路拍,也没什么章法,哪儿热闹拍哪儿。什么远景、近景搭配的,我当时根本没概念。

我压根也没想到,这毫无章法的一段拍摄结果——仅有六个镜头和30多秒的视频发布后,竟出乎意料地火了。我兴奋不已,自己想着,这是不是意味着距离自己最初的目标近了一步?

点赞量下滑

激动了几天,我开始冷静下来思考:这次的爆火,究竟是偶然呢,还是有其必然性?思来想去,我觉得这不是我技术的功劳,而是因为荧光夜跑本身有趣——它是我们学校的特色活动,其他学校没有,别人很羡慕。这种稀缺性就是流量密码。

我觉得自己找到了诀窍,于是就把目光放到了学校的各类特色活动上。之后,校园里各类晚会和各种社团活动,哪儿都有我的身影。可是,拍着拍着,我就发现了问题:有些视频明明也是展现学校特色的新鲜事儿,可点赞量最多就一百多,浏览量也就几千,甚至只有几百。

什么原因?学院宣传部的学长一语道破天机:“你这些视频都是中景,剪辑也不过关,配乐也不合适,要么看不懂,要么看着别扭!”

我恍然大悟:看来光有“新”还不够,还得有质量!

于是,我开始了视频的学习之路。白天拿着相机跟学校的特色活动,晚上就在小红书、抖音、哔哩哔哩等平台搜索各种视频教程,学习不同风格的拍摄技巧和剪辑方法。

印象最深的,是大一下学期学院的啦啦操比赛。正好主席部长都在,我可跟着他们学了不少干货。

记得当时我拍了不少东西,却遭到了部长的否定:“你这拍的什么呀,你看看这表情,人脸都是黑的,有的都晃出‘重影’来了,角度也不行……”

部长接过相机:“我来教你!首先,你得保证每个活动都要有特写。尤其是像啦啦操这种大动作的,要捕捉他们最精彩的瞬间,做好提前预判的准备。比如说,现在她们做了高空跳跃的动作,伸展双臂准备跳的时候,那就是绝佳的特写时机。”

说到构图,部长更是手把手地教我:“一般把人放在画面居中的位置,这能让观众一眼就聚焦到主体。但要注意,头顶上方要留白,留白的距离大概和脑袋差不多大,千万别让人物顶天立地,把画面堵得死死的,那样看起来会很压抑,没有一点美感。

“拍视频需要考虑到运镜,舞台上的人在动,你也要动。比如,咱们可以先从一个全景开始,把整个队伍都框进画面,然后慢慢拉近镜头,聚焦到某个队员身上,让观众的注意力跟着你的镜头走,或者反过来,从一个队员的特写开始,慢慢拉远,展现出整个团队的协作和活力……”

就这样,从基础的相机操作到复杂的拍摄手法,从如何构思到如何剪辑,我边学边练。半年后,随着拍摄技术的提升,我的视频浏览量也上来了。从2023年7月到11月,我的视频迎来了持续爆火,其中,我拍摄的两条北京标志性建筑的视频,点赞量破了16万。

共享厨房又火了

然而,这种情况并没有一直维持下去——确切地说,到2024年3月,我遇到了瓶颈期,视频点赞量和粉丝量都开始回落。

我感到迷茫和焦虑,难道自己的流量密码失效了吗?苦思冥想了整整两天,我才发现,我的视频主题单一,缺乏深度和吸引力。李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。哪怕技术再高,学校特色再多,翻来覆去地在一个层面拍,也会让大家厌烦。我意识到,不能只记录校园生活的表面,而应该深入挖掘背后的故事和情感,让观众产生共鸣。

于是,我决定尝试出镜,以第一人称的视角,记录自己的一天,分享自己的校园生活。

这一招果然有一定的效果。几条视频发出后,粉丝量稳住了。但也只限于稳住,却没有明显的增长。

“你天天发那些日常,太流水账了,一点儿新意都没有,你为什么不作为‘参与者’,展示咱们的活动呢!”院长无意的一番话让我如梦初醒。对,参与感才是观众喜欢的!我开始转变思路:我不光要举着相机记录,我也要成为被记录的那个!

正巧学校有场篮球赛,我叫上宣传部的小伙伴,手机、相机齐上阵,把自己拍摄球赛的过程都记录下来。

这条视频果然吸引了一批粉丝。好多同学和老师因此关注了我。一段时间之后,我的粉丝量竟涨了200多。

这更坚定了我的努力方向。连续了一阵子后,我的拍剪的开始越来越纯熟了。

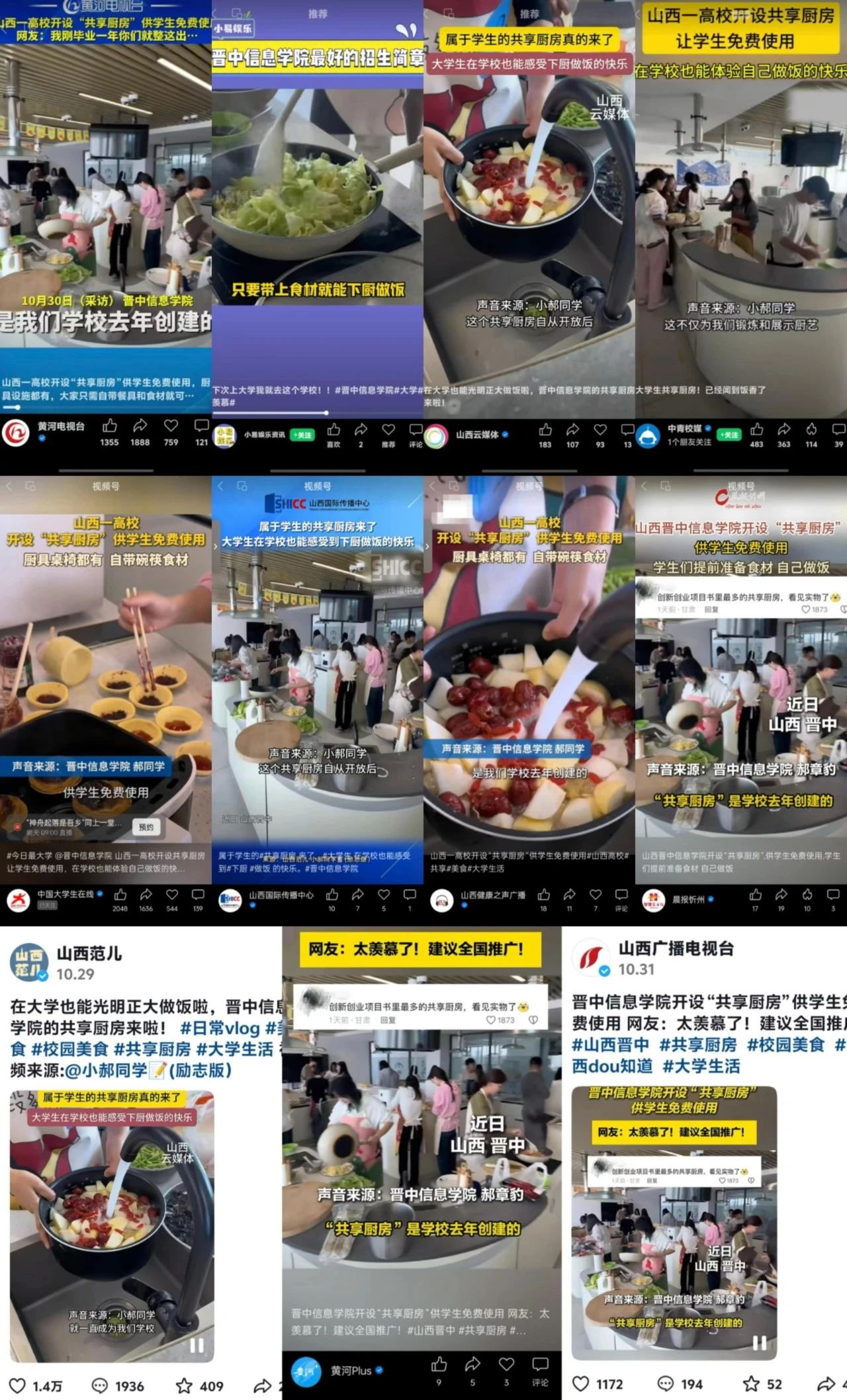

2024年10月底的一天,一个河北的同学和我聊大学生创新创业比赛,他的项目构想瞬间吸引了我——共享厨房。这不巧了吗,共享厨房,咱学校有哇!我当下就有了想法,共享厨房这么独特的校园资源,要是能宣传出去,肯定能火!

说干就干,我立马跟着一位异科导师开启了共享厨房的深度体验。

这是我最忙的一次活动,手里既要拿着锅铲肩负厨师的重任,还要随时拿起手机记录大家的温馨时刻。从上午十点到下午两点,我把备菜、调味、炒菜、上菜、共餐所有环节全程参与记录了下来。考虑到要展示大家做饭的场面,我用了多个特写镜头——颠勺、翻炒、出锅、摆盘……虽然最终视频成片只有50多秒,但热火朝天的氛围,再加上冒着热气的佳肴,“家氛围”直接拉满!

这条视频也让我们的“皇家大信院”再次出圈,成为了“别人家的大学”。山西广播电视台、晋中日报、山西范儿等媒体争相转发之后,蝴蝶效应显现,不少商家向我投来了合作共创的橄榄枝。之后,我就坚定地沿着这条路走了下来——走进厨房,系上围裙,我就是“小郝厨师”,捣鼓出一道道家常菜;空闲时候,备考教资,镜头里又是专注学习的“小郝同学”;赶上夏天杂草长的旺,我又化身田间除草的“园丁”;与商家共创,推荐精品菜肴,我又是一名探店博主……如今,我的抖音账号已经拥有近万名粉丝,每月都有数十户商家上门合作。

我终于圆梦了!或许,我的成功,是背靠特色学校资源,手握靠谱拍剪技术,结合亲身体验拉满参与感的结果,而这些正是运营好视频账号的流量密码。而每当我的一条视频被大家点赞时,我都会想到自己的圆梦之旅。我庆幸自己来到了一个自由的校园——在这里,你想做什么,总会找到自己的空间,寻求到方方面面的帮助。